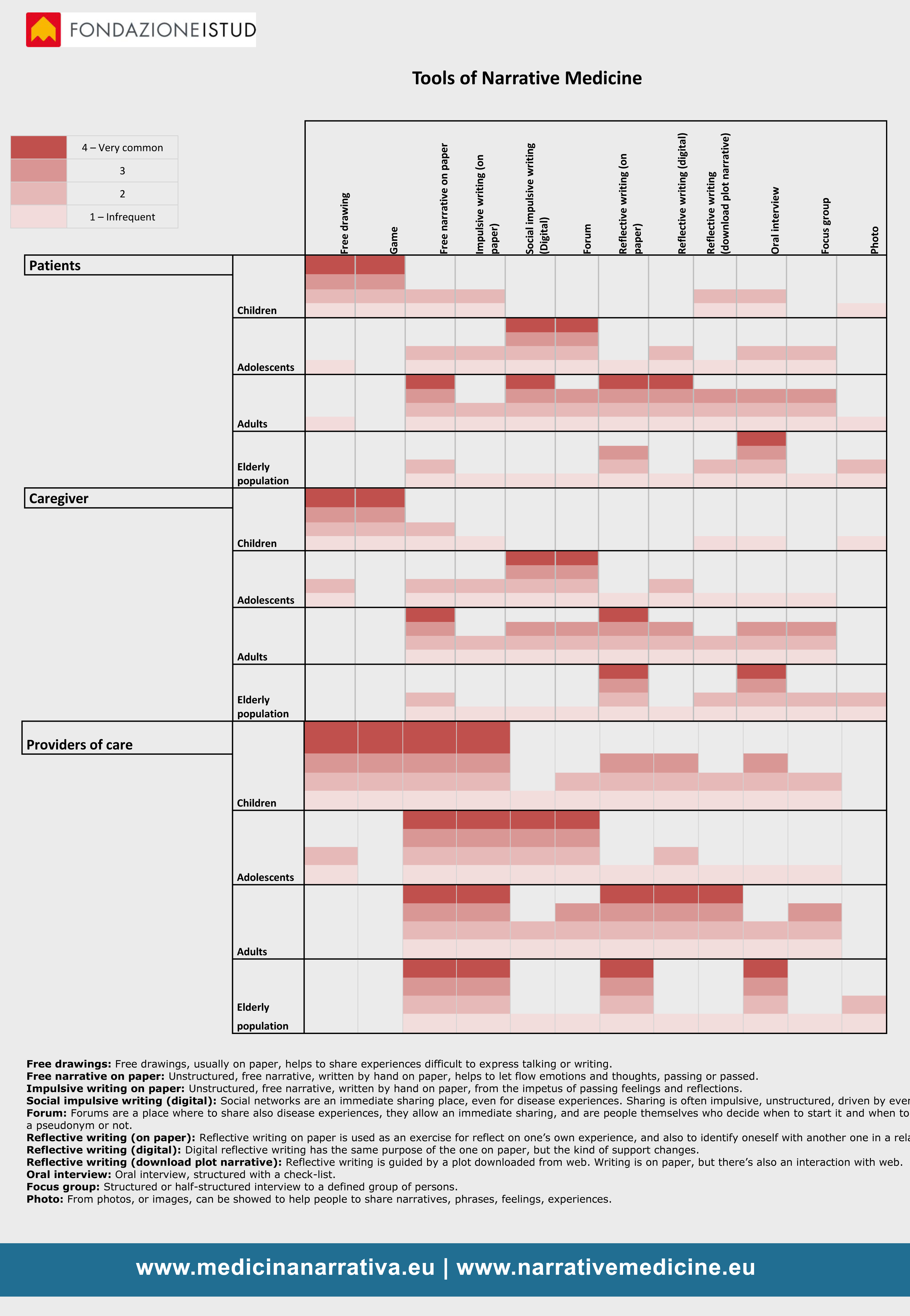

Tabella curata da Maria Giulia Marini, Luigi Reale, Paola Chesi.

Tabella curata da Maria Giulia Marini, Luigi Reale, Paola Chesi.

[Dowload PDF]

Bisogna ammettere che nei social network – come Facebook, Twitter e alcune “nuove app avanzate” – c’è una netta tendenza allo sfogo. Lo sfogo compulsivo va a includere diversi ambiti: l’amore, la politica, il lavoro, e la malattia – un innesco compulsivo per lamentarsi su cosa non sta funzionando. Nel momento in cui riguarda il sistema di cura, questo può essere molto pericoloso: si possono incolpare pubblicamente medici, curanti e istituzioni, senza alcuna possibilità di controllare se le accuse siano o meno fondate. Alcuni ricercatori delle università della California, San Diego, Yale, e dalla Facebook Inc., hanno dimostrato che i sentimenti “sfogati” su Facebook possono essere contagiosi, come emerge dall’analisi condotta, da gennaio 2009 a marzo 2012, nelle cento più popolose città degli Stati Uniti.

Se una persona visita i Social Network, deve essere preparata al fatto che sarà sommersa da un groviglio di lamenti e tonnellate di identità egocentriche in cerca di riconoscimento. Senza voler dare alcun giudizio morale, questo inevitabile e inarrestabile uso dei Social Network, parte del progresso tecnologico, potrebbe avere come risultato l’isolamento fisico e la solitudine.

Quanto riflettiamo prima di “postare” le nostre brevi storie sul web? Quanto ci concentriamo, quanta attenzione prestiamo? È solo un atto compulsivo e narcisista, che nasce dall’urgenza di prendere immediatamente un “like”?

Daniel Goleman, nel suo ultimo libro“Focus”, studia i Social Network e prova a comprendere quale parte del cervello sia attivata da questi strumenti se avviene uno stimolo di gratificazione. È il “paleoencefalo”, quello che include l’amigdala, il centro delle nostre emozioni basiche. Vi è un meccanismo di bottom-up, attivato dal piacere, non di top-down – appartenente questo alla neocorteccia, attivato da uno sforzo di concentrazione, attenzione, e riflessione. Goleman sostiene che nella nostra società le virtù dell’attenzione e della concentrazione, in qualche modo, si stanno perdendo, e di conseguenza la virtù dell’empatia, che include non solo l’abilità a capire meglio gli altri, ma anche il raggiungimento di una miglior consapevolezza su se stessi. La società multitasking è divenuta realtà, ma insieme a una mancanza di serenità. Fare troppe cose insieme, partecipando con un orecchio a un incontro mentre occhi e mani sono occupati su Facebook, non ci permette di raggiungere performance adeguate. L’equilibrio tra questi nasce dall’alchimia armonica tra il meccanismo di bottom-up e quello di top-down.

Il web può diventare una meravigliosa fonte di informazioni, o un luogo dove condividere i propri sentimenti, le proprie storie e vite: ma cosa riceviamo? Come siamo compensati? Continueremo, compulsivamente, a condividere sempre più storie sulle malattie, diventando scrittori veloci, pensatori superficiali, usando la lingua delle emoticon. Ritorno all’infanzia?

Riguardo alle storie di salute e malattia sui Social Network, proviamo a vedere i pro e i contro. I pro sono la comunità aperta, gli effetti di massa, la nascita di un movimento globale che può combattere, ad esempio, per il diritto a terapie più adeguate. I contro potrebbero essere il debole pensiero che c’è dietro, lo sfogo e le accuse contro i medici, le catene di sentimenti negativi e contagiosi, i venditori di rimedi miracolosi che non funzionano.

Nella tabella qui presentata, proponiamo una suddivisione per età di come raccogliere le storie di salute e malattia. Dobbiamo operare una distinzione tra due possibili fattori: la facilità di raggiungere le persone e l’efficacia e la qualità delle loro storie. Se consideriamo persone giovani, è evidente che il modo più veloce per raggiungere le loro storie di salute e malattia è il web. Lo stesso vale per gli adulti che vogliono esprimere i loro pensieri, sentimenti e azioni sul web. Qui, siamo affascinati dall’efficacia del potere di raggiungere in fretta il numero desiderato di storie da analizzare: non solo una storia singola, ma centinaia di storie facilmente raccolte. Comunque, se vogliamo andare più a fondo, per analizzare meglio come i pazienti vivono la malattia, quali sono le loro convinzioni ed emozioni, in un ambiente meno contaminato, carta e penna rimangono ancora gli strumenti preferiti. Il digitale può non esserci. Si raggiungono le riflessioni di curanti e pazienti usando una narrazione guidata, un diario aperto. O almeno, lasciando fuori il web nello scrivere o nel raccontare la propria esperienza. Più avanti uno può pubblicarlo, ma dopo, quando le emozioni legate allo sfogo sono meno forti.

Le associazioni di pazienti, i medici e gli infermieri possono avere un ruolo fondamentale nell’offrire al paziente la bellezza dello scrivere a mano i loro percorsi di salute, o la loro convivenza con la malattia. Uso una parola forte, “bellezza”, perché la scrittura a mano dovrebbe davvero essere una esperienza estetica – e dai nostri dati, l’85% delle persone è contento di scrivere. Dopo aver scritto, le persone si sentono meglio: hanno attivato il meccanismo cerebrale top-down, si sono concentrati sullo scrivere, si sono lasciati andare sui sentimenti difficili grazie alla pressione della penna sulla carta, ed eventualmente la consapevolezza, con una visione più profonda sul presente e sul futuro. È una scrittura solitaria, un dialogo interiore. Se vogliamo migliorare davvero il sistema di cura, o preservarlo, e comprendere globalmente i pazienti, allora raggiungiamoli non solo attraverso lo sfogo superficiale su internet, ma “offline”, in uno spazio tranquillo. Nelle loro storie, rimangono da scoprire gemme luminose di strategie positive di coping.